|

||

| 先ずは我が家の仏壇の阿弥陀様 | ||

|

||

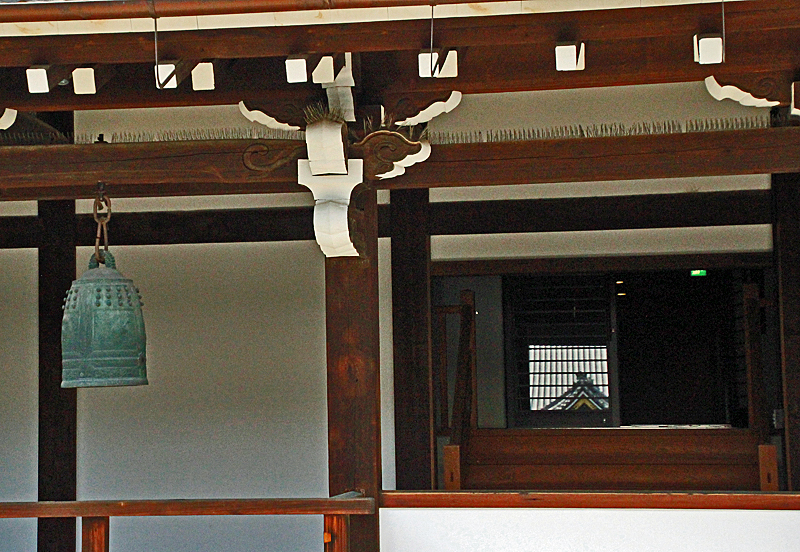

| 阿弥陀堂 国宝 附 渡り廊下並び喚鐘廊下 名称 本願寺阿弥陀堂。内陣中央に阿弥陀如来像が安置されていることから阿弥陀堂と称します。 両脇掛 インド、中国、日本において浄土教を教えを受け継いだ七人の高僧のうち、龍樹菩薩、天親菩薩、曇鸞大史、道綽禅師、善導大師、源信和尚の六師 両余間 源空(法然)聖人の影像 聖徳太子の影像 再建 1960(宝暦10)年 大きさ 奥行(東西)42m、横(南北)45m、高さ25m 外陣には295枚の畳が敷かれ、800名以上が一度に参拝することができます。 ※第24代即如上人の伝灯奉告法要の記念行事として、1980(昭和55)年より5年間の修復工事を行いました。 |

||

|

||

| 阿弥陀堂門 | ||

|

||

|

||

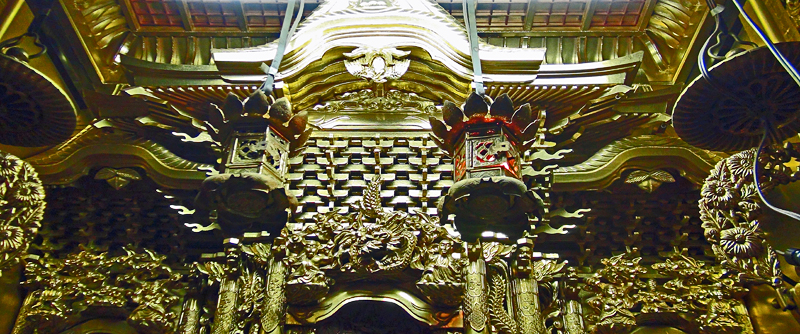

| 御影堂(ごえいどう) 国宝 名称 本願寺御影堂。内陣中央に親鸞聖人の御真影が安置されていることから御影堂と称します。 両脇掛 本願寺歴代宗主の影像 両余間 十字名号(基帰命尽十方無碍光如来) 九字名号(南無不可思議光如来) 再建 1636(寛永13)年 大きさ 奥行(東西)48m、横(南北)62m、高さ29m 外陣は441枚の畳が敷かれ、1.200名以上が一度に参拝できます。 227本の柱で、約115.000枚の瓦を支える世界最大級の木造建造物です。 ※親鸞聖人750回大遠忌法要の記念事業として、1999(平成11年)年より10年間大修復工事を行いました。 |

||

|

||

| 御影堂門 | ||

|

||

|

||

| 阿弥陀堂と御影堂の渡り廊下並び喚鐘廊下 | ||

|

||

|

||

|

||

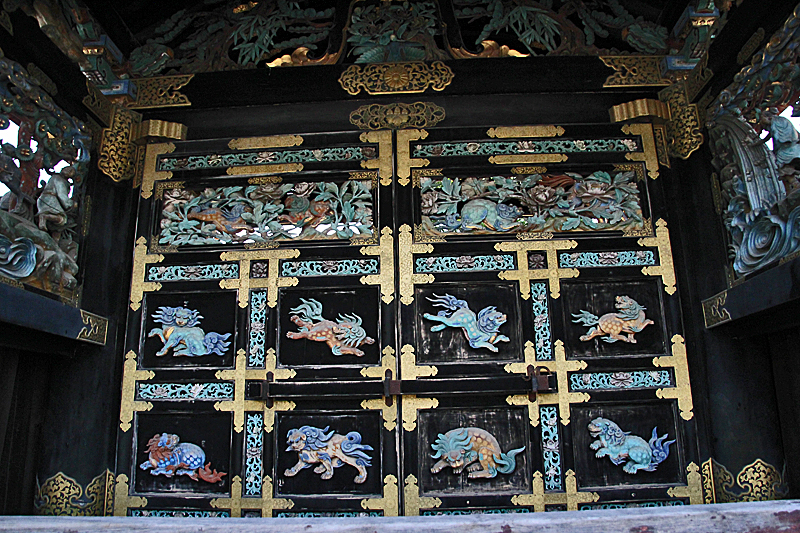

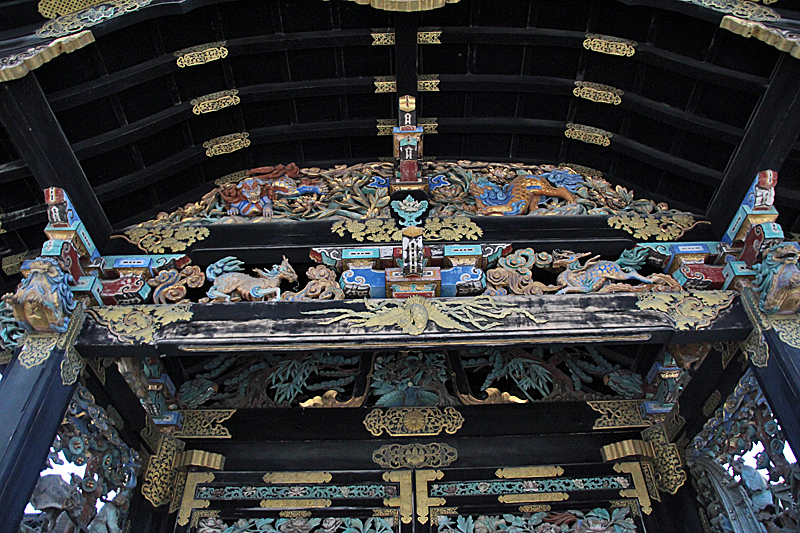

| これより国宝唐門ご覧あれ! | ||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

| 龍谷山 本願寺の天の邪鬼 本願寺御影堂の左右二箇にある約150㎝四方の雨水受けを、四方四隅の下で、各4人・計8人の「天の邪鬼」が支えてます。 その天の邪鬼は、身長が約38㎝なのに比べて、顔の大きさが縦15㎝・横17㎝というほぼ二頭身のずんぐりとした姿が特徴で、膝に手をつく者、胸の前で手を合わさ手いる者など姿はまちまちで愛嬌たっぷりです。 御影堂が再建された1636(寛永13)年からずっと雨水受けを支え続けてきました。 |

||

|

||

|

||

|

||

| 沓石(くついし) 沓石とは、柱または縁側の束柱を受けるために用いる。 「石」で、根石とも柱石とも呼ばれます。 一見すると、本願寺御影堂の踏み石は「石」ではなく「木」ですが、木の隙間から中を覗くと、中身が石であることがわかります。 もともとザクロの木で造られてた沓石、江戸時代末期に親鸞聖人六百回大遠忌を迎えるにあたって修理が行われた際、木では腐る可能性があると石が用いられました。 その時、昔の面影を残そうと、表面を厚さ3㎝の木で覆ったのだと言われてます。 |

||

|

||

| 龍虎殿 | ||

|

||

| これより国宝書院です。 | ||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

| 国宝飛雲閣裏口 聖奈と私はすごく良い雰囲気なので、この先がどうなってるのか気に成ってましたが、嫁さんと蘭奈が先に行くので、観ず仕舞いでした!!!今度はゆっくり拝観したいです!(^^)! |

||

|

||

| 本願寺のイチョウ | ||

|

||

| 経蔵 | ||

|

||

| 我が家の仏壇で締めです!(^^)! | ||